Eine offizielle Fälschung

Ende 2021 erhielt ich den Auftrag, eine Fälschung des Gemäldes »Nafea faa ipoipo« von Paul Gauguin als Exponat für die Ausstellung „FAKE“ im Deutschen Hygienemuseum Dresden anzufertigen. Diese offizielle Fälschung war dort vom 14. Mai 2022 bis zum 05. März 2023 zu sehen.

Das 1892 auf Tahiti entstandenen Gemälde erzielte 2015 den bis zu jenem Zeitpunkt höchsten Preis für ein Kunstwerk, es soll für 300 Millionen US-Dollar verkauft worden sein.

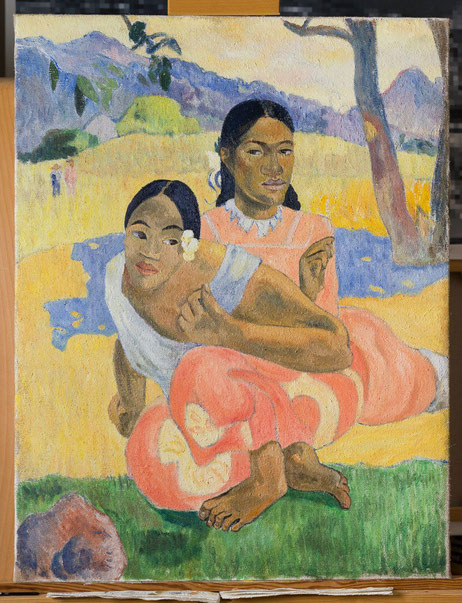

Anfang Januar 2022 begann ich mit der Arbeit. Als Vorlage verwendete ich ein hochwertiges Digitalfoto einer Bildagentur und ließ davon einen Druck anfertigen. Die hier gezeigte Vorlage ist ein gemeinfreies, aber nicht ganz so originalgetreues Digitalisat aus Wikipedia.

Erster Schritt: Aufspannen von Jutestoff auf Keilrahmen in der Größe 78 x 60 cm. Gauguin malte auf Tahiti bevorzugt auf grobem Sackleinen. Er versuchte auch seinen Freund Vincent van Gogh davon zu überzeugen, der fühlte sich vom faserigen Material jedoch maltechnisch überfordert.

Zweiter Schritt: Grundierung. Gauguins späte Bilder zeigen teilweise keine, bzw. nur eine dünne Grundierung. Struktur und Jute-Fasern blieben so erhalten und die Farbschicht trocknet sehr matt auf. Ich verwendete eine hochwertige Acrylgrundierung analog zum klassischen Leim-Kreide-Grund, die ich nur partiell aufbrachte.

Dritter Schritt: Vorzeichnung. Gauguin legte seine Motive mit schwarzer Kreide an, teilweise veränderte er sie noch auf der Untermalung. Ich verwendete aus Zeitgründen und auf Grund des Wunsches nach einer möglichst perfekten Übereinstimmung mit dem Originalmotiv einen Projektor für diese erste Skizze, Abweichungen ergeben sich ohnehin während des Malprozesses.

Vierter Schritt: Nachziehen der Vorzeichnung. Gauguin übermalte die Vorzeichnung mit in Weiß ausgemischter Ultramarinfarbe, die trotz späterer Wiederholung als formgebende Kontur an einigen Stellen im Gemälde sichtbar bleibt. (Das rechte Auge der hockenden Frau hatte ich verzogen, passiert…)

Vincent van Gogh konturierte die Bildelemente auf seinen Gemälden noch weitaus stärker mit Ultramarinblau als Gauguin, bei ihm ist die Kontur geradezu ein konstitutives Merkmal seiner Gemälde.

Übernommen haben beide diese Praxis von Paul Cézanne.

Vor dem 19. Jahrhundert wäre es undenkbar gewesen, hätten Künstler eine Unterzeichnung mit natürlichem Ultramarin vorgenommen. Das mit Gold aufgewogene Pigment wurde aus gemahlenem Lapislazuli

gewonnen und war lange nur dem blauen Mantel der Madonna vorbehalten, die Verwendung wurde vertraglich festgelegt. Kostbar wie kostspielig war Ultramarin auf Grund der Herkunft des Lapislazuli.

"Ultra marin" bezieht sich auf den Ursprung jenseits des Mittelmeeres in Afghanistan. 1826 wurde Ultramarin synthetisch hergestellt, die zweite Phase der industriellen Revolution im 19.

Jahrhundert war vor allem eine der chemischen Industrie.

Farben, die Gauguin verwendete (v.r.n.l.): Kremser-/Bleiweiß, Zinkweiß, Chromgeld hell und mittel, Gelber Ocker, Zinnoberrot, Krapplack, Roter Lack (Eisenoxid), Rote Erde/Terra Pozzuoli, Gebr.

Sienna, Ultramarinblau, Preussischblau, Veroneser Grün, Smaragdgrün, Elfenbeinschwarz.

Zwei Innovationen der industriellen Revolution begleiteten den Impressionismus: synthetisch hergestellte Teer-/Anilinfarben der chem. Industrie und die Verbreitung der Zinktube seit 1841. Diese

Erfindungen ermöglichten es auch dem Broker Gauguin oder dem Dorfpfarrer van Gogh, sich als Künstler zu betätigen.

Ein paar Worte zu Gauguin & Tahiti. Man kann ihn als Beispiel des "zugerichteten Subjekts" der Moderne sehen. Als Broker erfolgreich, gab er nach dem Börsenkrach 1882 sein bürgerliches Leben

auf und suchte das Ursprüngliche und Natürliche. Gauguin wurde als schwieriger, launischer Mensch beschrieben. Vielleicht ist die Sehnsucht nach einem ursprünglichen Leben diesen

Charaktereigenschaften geschuldet. Erste Station war die Bretagne, gefolgt von Panama und dann Arles bei sein Freund van Gogh. 1891 fuhr Gauguin erstmals nach Tahiti, seit 1880 französische

Kolonie. Das Narrativ vom "Südseeparadies" gab es schon im 18. Jahrhundert, ein Zitat vom Naturforscher Joseph Banks belegt Kolonialismus und Sehnsucht: "Ein Arkadien, dessen Könige wir sein

werden."

Gauguin fand jedoch nicht das imaginär gewünschte und erhoffte Paradies, sondern eine längst kolonialisierte Insel. Er kritisierte zwar Missionare und Kolonialherren, aber weniger als

emanzipatorischen Akt. Gauguin blieb der privilegierte Weiße aus dem Kolonialland und suchte vor allem sein persönliches Paradies als Ausprägung einer individuellen Sehnsucht. Diese

spätromantische Ambiguität aus Natursehnsucht, Antimodernismus und libertärer Lebensauffassung zeigt sich auch in Gauguins Tahiti-Bildern, die nicht die Verhältnisse der Südsee zeigen, sondern

das Südseeparadies, das Gauguin für sich erwartete. Während es im Heimatland Frankreich auch Ende des 19. Jahrhunderts problematisch gewesen wäre, Liebesbeziehungen zu minderjährigen Mädchen zu

unterhalten, scheute sich Gauguin nicht, seinen pädophilen Neigungen nachzugeben und auf Tahiti mehrere Geliebte zu haben, die 13 oder 14 Jahre alt waren.

Hier noch einmal genauer zu Gauguin als "Südseemaler", seinem

Selbstverständnis als (eindeutig pädophiler) Europäer in kolonialistischer Tradition und die Frage nach blinden Flecken der entsprechenden Einordnung seiner Werke.

Nächster Schritt der Fälschung: Untermalung. Zunächst habe ich das Inkarnat, also die Haut-Bereiche des Motivs angelegt. Gauguin untermalte diese Bereiche dünn in warmen, oft leuchtenden Farben

mit Chromgelbtönen und Ocker. Ich orientiere mich bei der Umsetzung übrigens vorwiegend an den hervorragenden und ausführlichen maltechnischen

Untersuchungen eines Gemäldes am Art Institute of Chicago, das Gauguin ein Jahr zuvor in Tahiti angefertigt hat.

Zwischenzustände der Untermalung von Gauguins »Nafea faa ipoipo«. Diese erste Malschicht musste anschließend ca. 10 Tage trocknen.

Jede Maltechnik, sei sie noch so inviduell und unverwechselbar, steht in einem zeitgenössischem Kontext. Das gilt auch für Gauguins Maltechnik. Während der Arbeit an dem Gemälde wurde mir

bewusst, dass ich keinen Künstler kenne, dessen Vorgehen so sehr der Technik von Paul Cézanne ähnelt. Die von Cézanne praktizierte Pinselunterzeichnung in Blau verwendete neben Gauguin auch van

Gogh, Gauguin übernahm in weiten Teilen aber auch Cézannes Maltechnik und eine ähnlich umfangreiche Farbpalette. Wie Cézanne, der bei der Farbkomposition seinen Aquarellen folgte, legte auch

Gauguin die erste Malschicht mit stark verdünnter Ölfarbe an wofür er Terpentinöl verwendete. Gauguins Vorliebe für grobe Jute-Leinwand geht vielleicht auch auf Cézannes Verwendung von grob

gewebten und daher kostengünstigen Studien-Leinwänden zurück.

Zunächst ein Beispiel für das Vorgehen Cézannes bei einem unvollendeten Gemälde: Bäume und Häuser, 1885, Nationalmuseum Oslo. Zum Vergleich dazu ein Ausschnitt der linken unteren Bildecke von

Gauguins Gemälde.

Hier wird deutlich, warum die Jute Gauguin entgegenkam, nicht aber van Gogh: Die Gewebestruktur unter den dünnen Farbschichten ist ein wichtiger Aspekt der Bildwahrnehmung und Bildrezeption,

während van Gogh vor allem auf die Materialität seiner oft direkt aus der Tube aufgetragenen Farbe Wert legte.

Im Unterschied zu Cézanne verwendete Gauguin vorwiegend sehr kleine Flachpinsel, mit denen er auch bei größeren Flächen die Farbe meistens strichelnd auftrug. Um zu starke Gewebestrukturen

zurückzunehmen, verwendete er auch Spachtel, z. B. in den Gesichtern der Frauen.

Beginn der zweiten Malschicht. Auch hier zunächst das Inkarnat, also die Hautbereiche. Gauguin hat die Gesichter mit Sicherheit öfter und sukzessive in größeren Abständen bearbeitet.

Vermutlich hat Gauguin über viele Monate immer wieder einzelne Partien überarbeitet. Der gute Zustand der Malschichten weist auch darauf hin, dass er der Ölfarbe stets genug Zeit zum Trocknen

gab. Bei diesem Projekt musste ich vor allem fehlende Zeit in der Ausführung kompensieren und dem begrenzten Budget eines Ausstellungsobjektes Rechnung tragen. Für den Charakter einer Fälschung

sind aber nicht die Notwendigkeit einer originalgetreuen Schichtenfolge oder exakte Übereinstimmung aller Details die entscheidende Faktoren, sondern andere Attribute und Qualitäten, die erst zum

und nach Abschluss des Malprozesses ergänzt werden. Dazu mehr weiter unten.

In der zweiten Malschicht folgte die Kleidung der beiden Frauen. Die traditionell gekleidete Frau im Vordergrund hat Gauguin mindestens ein Mal farblich und auch bezüglich des Stoffmusters

variiert, die in europäisch-kolonialistischer Mode gekleidete Frau dahinter nicht.

Zur matten Farbigkeit von Gauguins Bildern: Der Impressionismus wäre kaum möglich gewesen ohne Zinktube und die leuchtenden Farben der Chemiewerke. Dennoch gab es Ende des 19. Jahrhunderts eine

Krise der Ölmalerei, die auch auf den Mechanismen der industriellen Farbproduktion beruhte.

Bis weit in die zweiten Hälfte des Jahrhunderts verwendeten viele Künstler neben Zinktubenfarben immer noch klassische Schweinsblasen, in denen sie die von Farbenhändlern per Hand angeriebenen

Farben aufbewahrten, wie der Ausschnitt eines Bildes von Antoine Vollon von 1874 zeigt.

Farbpigmente benötigen je nach Korngröße und Eigenschaften unterschiedliche Mengen von Öl. Farbenhändler kannten diese Eigenschaften und beherrschten die Anfertigung von malfertigen Farben, die

sie seit dem 17. Jahrhundert in Schweinsblasen anboten. Diese Differenzierungen in der Behandlung und Herstellung der Malfarben waren in den standardisierten Produktionsabläufen der Farbfabriken

zunächst kaum realisierbar. Ein weiteres Problem waren die neuen, auf Gewinnmaximierung beruhenden Mechnismen des Marktes und der Produktion, die auf Kosten von Qualitätsnormen und Vorschriften

bezüglich der Kennzeichnung von Lichtechtheit oder verwendeter Inhaltsstoffe ging. Viele Hersteller verwendeten Fantasienamen, mischten Pigmente oder streckten sie mit günstigen Füllstoffen. Erst

im 20. Jahrhundert wurden feste Normen auch für Farben geschaffen. So entsprach 30 Jahre lang der Deckfarbkasten aus der Schulzeit der DIN Norm 5021, 1989 von der DIN Norm 5023 abgelöst und

mit Magenta, Cyan und Violett ergänzt.

Während Künstler die langsam vom Markt verschwindenden Farbenhändler noch persönlich für schlechte Qualität ansprechen und haftbar machen konnten, mussten sie sich zunehmend als vereinzelte

Marktteilnehmer mit der Leitung unpersönlicher Fabriken auseinandersetzen, die längst im Wettbewerb mit anderen Fabriken standen.

Der Künstlerbedarfshandel mit günstigen Fertigprodukten führte zu einer Zunahme von Amateurkünstlern, zu denen anfangs auch Gauguin oder van Gogh zählten. Dieser Markt war und ist für eine auf

Quantität ausgelegte Massenproduktion wirtschaftlich viel interessanter als die Minderheit professioneller Künstler mit ihren individuellen Qualitätsansprüchen.

Die Aufhebung der Zünfte durch Napoleon hatte schon zum Dilemma geführt, dass das Wissen und Können um die technische Flexibilität und das breite Spektrum der Ölmalerei im 19. Jhdt. zunehmend

verloren ging und sich eine vergleichsweise starre Form der Maltechnik als Salon- oder Feinmalerei durchsetzte. Neben dem Impressionismus gab es deshalb auch Tendenzen, historische Maltechniken

zu reaktivieren. Man sah sowohl in der matten Farbigkeit der Renaissance-Fresken einen Ausweg und experimentierte in der Tafelmalerei mit wässrigen Techniken wie der Tempera und verzichtete auf

Firnis.

Vertreter dieser technischen Erneuerungsbewegungen waren die Präraffaeliten in England, Arnold Böcklin oder Anselm Feuerbach in Deutschland und Pierre Puvis de Chavannes in Frankreich. Vor allem

Puvis de Chavannes beeinflusste Gauguin nachhaltig. Beide ließen sich von der napoleonischen Raubkunst aus Ägypten inspirieren, die Vorliebe und Wahl für matte Bilder war also nicht eine

zwingende Reaktion auf glänzende "Schinken" der Museen, sondern standen kausal in einem viel größeren, ja weltpolitischen Kontext.

Die Ausschnitte der Fälschung in der zweiten Malschicht zeigen pastose und lasierende Schichten. Gauguin erzielte das matte Erscheinungsbild mittels einer stark saugenden Grundierung, unverdünnt gestrichener Farbe und durch Terpentinöl, das die Farben stumpf auftrocknen lässt.

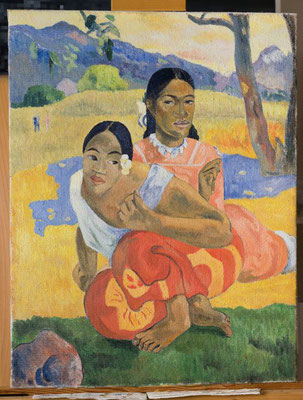

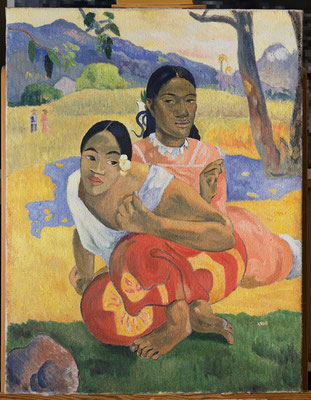

Mit der letzten Malschicht ist die offizielle Fälschung auf dem Stand einer Kopie fertig. Nach der Signatur und weiterer Trocknungszeit folgen dann Arbeiten, die die Kopie wie eine Fälschung aussehen lassen. Auf den Fotos: links ein Bild der Vorlage, rechts der Zustand auf dem Niveau einer Kopie.

Details zur Kopie/Fälschung: Teilweise sind Striche der Pinselunterzeichnung zu sehen. Gauguin verstärkte die Linien am Ende, um feine formgebende und formunterstützende Konturen zu schaffen. Bei van Gogh sind prominente Konturen fester Bestandteil der reliefartigen Malmaterialbehandlung mit dem Pinsel, Cézanne ließ allenfalls Teile der Unterzeichnung stehen.

Was noch fehlte: die Signatur für Gauguins Gemälde »Nafea faa ipoipo«. Gemäldefälschungen sind in erster Linie Urkundenfälschungen (Betrug nicht immer). Ich habe die Signatur modifiziert als "P. Geaugin" und betitelt mit "Fakea faa ipooko". Die Bildrückseite wurde ebenfalls gekennzeichnet.

Ergänzend ein paar Informationen zu Fälschungen und speziell Gemäldefälschungen. Zunächst braucht es Akteure, die einen Vorteil aus gefälschten Artefakten ziehen und Interessenten, die einen

Vorteil aus den als echten deklarierten Artefakten ziehen. Perfekte Umgebung ist der Markt, auf dem sie zusammentreffen, hier werden alle Artefakte/Produkte zur Ware. Entscheidend ist dabei nicht

der Nutzwert, nur der Tauschwert der Ware. Im Kunstmarkt hat ein Original einen höheren Wert als die eigenhändige Replik des Künstlers, die wiederum einen viel höheren Wert hat als eine Kopie

oder Fälschung.

Angefeuert wird die unendliche Geschichte von Gemäldefälschungen durch Geldgier, Hybris und eine Art Schatzinsel-Syndrom. Aus Geld mehr Geld zu machen, gilt für alle Akteure und ist die

Hauptmotivation auf Anbieterseite, die anderen Faktoren motivieren zusätzlich die Käuferseite. Die Fälscher profitieren einserseits von Akteuren auf Anbieterseite, die gelegentlich ahnen, das was

nicht in Ordnung ist, aber einen viel größeren Vorteil haben, wenn Unstimmigkeiten nicht an die große Glocke gehängt wird, andererseits von der Hybris oder Eitelkeit derjenigen Akteure, deren

Fachkompetenz nicht das Erkennen von Fälschungen einschließt.

Schatzinsel-Syndrom nenne ich das Phänomen, etwas Unbekanntes, Überraschendes und Wertvolles entdecken oder belegen zu dürfen, etwas, was das Oeuvre eines Künstlers sozusagen "zwingend verlangt"…

Die Vermeidung kognitiver Dissonanzen sorgt dafür, dass eher nach der Evidenz des Faktischen gesucht wird als nach der Evidenz des Kontrafaktischen. Ein unbekannter Schatz benötigt Zufälle,

Hinweise und Belege, um entdeckt zu werden. Ein Schatz verfügt nicht nur über eine Geschichte, er erzählt auch eine Geschichte, belegt durch Hinweise oder Dokumente wie die Karte von Stevensons

Long John Silver als Beleg für einen tasächlichen vorhandenen Schatz. Je angereicherter eine Geschichte mit Kausalitäten und Belegen erscheint, umso größer erscheint die Gewissheit, dass der

Schatz nicht inszeniert, sondern authentisch ist, ja echt sein muss. In diesem Spannungsfeld treten nun alle genannten Akteure auf die Bühne und spielen ihre Rolle. Der Fälscher Eric Hebborn

bemerkte dazu herrlich süffisant in seinem Buch »Der Kunstfälscher« (Dumont, 1999, S. 172): "Wir gewinnen ein Bild vom Experten als Manipulator sowohl der Geschichte als auch des Geschmacks, der

alles im Rahmen seines Schemas serviert haben will. Unsere Aufgabe ist es, seinen Gefühlen entgegenzukommen. Bevorzugt er bestimmte Künstler, so werden wir diesen folgen. Will er Bilder, die

säuberlich in Schulen und Jahrhunderte passen, wer sind wir, ihm dieses Vergnügen zu verweigern?"

Die Geschichte eines Gemäldes konstituiert auch den Unterschied zwischen Fälschung und Kopie. Bei einer Kopie bleibt offensichtlich, was auch nicht verschleiert wird: die zeitlich nachgelagerte

Nachahmung eines Gemäldes mit handelsüblichen Malmaterialien. Eine Fälschung verschleiert jeglichen Kontext der Zeitlichkeit ihrer Entstehung. Das geschieht zunächst über das Material: Es werden

alte Leinwände verwendet oder Farben nach historischen Rezepten angerieben. Faktoren, die für die Rezeption als Gemälde unbedeutend sind. Zusätzlich werden Merkmale ergänzt, die für den Zustand

originaler Gemälde aus jener Zeit typisch sind: Frühschwundrisse in der Malschicht, klimatisch hervorgerufene Schäden in der Leinwand, Restaurierungen, Stempel/Aufkleber, Staub, Abdrücke von

Goldrahmen auf der Oberfläche. Da Ölfarben ihren typischen Geruch lange behalten und 10 Jahre bis zur Durchtrocknung benötigen, werden Fälschungen oft in Backöfen durch Erhitzen künstlich

gealtert, bis der Geruch verschwunden und die Ölfarbschicht durchgehärtet ist.

Die Fälschung beinhaltet nicht nur die artifiziellen Merkmale eines alten Originals, es beinhaltet vor allem alle Merkmale einer langen Existenz voll von Provenienzen, Beschädigungen, chemischen

Alterungsprozessen, Konservierungen und Restaurierungen. Ein ganzes Gemäldeleben, das den wahren Charakter der Fälschung verschleiern soll.

Meine offizielle Fälschung ist jedoch eine Kopie, die nur augenscheinlich Elemente einer Fälschung zeigt. Das Material ist authentisch, aber aus aktueller Produktion. Alterungsspuren und Merkmale

der vermeintlichen Geschichte sind nicht authentisch. Ein rezeptionsrelevantes Fälschungsmerkmal habe ich schon bei der Wahl und Behandlung des Malgrundes angewendet. Gauguin benutzte zwar

Jute-Leinwände unterschiedlicher Art, aber die von mir benutzte ist weitaus faseriger, strukturierter und inhomogener als die des Originals.

Wenn die Struktur eines Malgrunds so konstitutiv für die Bildwahrnehmung ist wie Jutestoff, sollte man in einer Fälschung diese Erwartungshaltung nicht nur erfüllen, sondern noch verstärken. Mein

Gauguin soll dadurch noch "gauguiniger" wirken als das Original. Fälscher machen sich diese Erwartungshaltung iSv. "typisch für Künstler*in XY" zu eigen und verstärken auch stilistische und

ikonologische Merkmale in ihren Falsifikaten. Es entstehen dadurch sozusagen Über-Werke des gefälschten Künstlers mit einer überhöhten Eindeutigkeit. Diese Übereindeutigkeit ist es, die neben den

begleitenden Erzählungen zu Herkunft, Provenienz, usw. den Dopaminspiegel von vermeintlichen Sachverständigen und vor allem potenziellen Käufern in die Höhe und damit in die emotionale Falle

lockt: "dieses Bild muss echt sein, weil es wie ein typisches Meisterwerk des Künstlers aussieht".

Es gibt noch einen weiteren Grund für die Wahl des etwas zu faserigen Jutematerials, bzw. die Unterlassung eines Abschleifens o.ä.: eine Fälschung steht nicht im Kontext der zeitgenössischen

Bildkultur des Originals, sondern im Kontext der Bildkultur zur Zeit der Fälschung. Unsere Bildkultur ist so von glatt gedruckten Farbprints, Drucken, Fotografien bestimmt, dass der Besucher

einer Präsentation meiner Kopien im Jahr 2001 es sich nicht nehmen ließ, mit der flachen Hand über eine Spitzweg-Kopie zu fahren um zu prüfen, ob das wirklich gemalt sei.

Auf meine Zurechtweisung erwiderte er, dass die Kopie auch ein Druck auf Leinwand oder eine andere Form moderner Reproduktionsgrafik sein könnte. Für die falschen Vermeers von Han van Meegeren

war die zu glatte, illustrationshafte Farbbehandlung der 1920er Jahre kein Problem.

Nach ausreichender Trocknung der letzten Malschicht folgte heute ein partielles Craquelé, das in der Fälschung etwas stärker ausfällt als im Original. Außerdem habe ich mit am rechten Bildrand

vermeintlich vorhandene Farbfehlstellen verspachtelt, die anschließend retuschiert wurden.

Gauguins Bild zeigt nur geringe, maltechnisch bedingte Schäden. Lediglich in den sehr dunklen Bereichen sind Frühschwundrisse erkennbar, die von zu mageren, oberen Malschichten auf zu

ölhaltigen/fetten herrühren. Am rechten oberen Bildrand ist ein auf Grund des Musters sogenanntes Girlanden-Craquelé erkennbar.

Wie die Überhöhung der maltechnischer Merkmale ist auch eine übertriebene Evidenz von Schäden typisch für Fälschungen. Das Craquelé ist hier nur aufgemalt und die "Restaurierung" der

Verspachteung ist im Original überhaupt nicht vorhanden. Die hier nur imitierten Farbfehlstellen am versetzten Rand alter Leinwandgemälde entstehen oft entlang der Innenseite des Keilrahmens, wo

sich eine kritische Klimagrenze zwischen dem vom Keilrahmen geschützten Leinwandbereich und dem daneben ungeschützten Bereich bildet.

Nach einer leichten Patina mit Ruß und Tee sowie der anschließenden Retusche war die Arbeit am Bild beendet. Die flotten Retuschen sind fast zu gut. Ich habe Ende der 1980er Jahre

Gemälderestaurierung gelernt, war aber als (tatsächlich gefragter) Retuscheur noch gelegentlich bis Mitte der 1990er Jahre tätig.

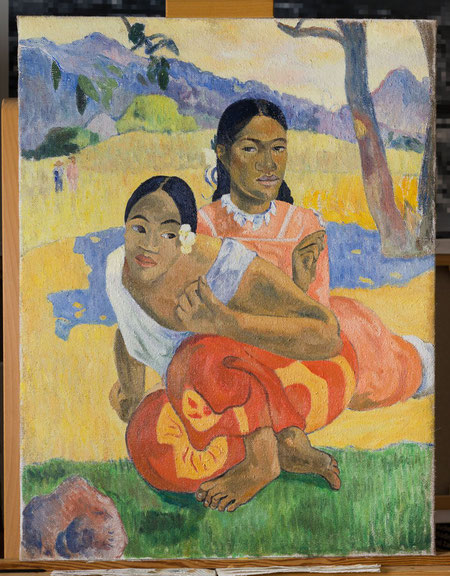

Die fertiggestellte Gauguin-Fälschung in einem patinierten Rahmen, dem ich zahlreiche, kleinere Schäden zufügte und anschließend retuschierte. Damit war die Fälschung fertig für die Ausstellung.

Ich bin bei meinen Recherchen zu Gauguin und dem Bild dennoch auf einen sehr interessanten Aspekt gestoßen. Es gab wohl tatsächlich eine ausgeführte Replik des Bildes, also eine Kopie, die von Gauguin selbst angefertigt wurde, dessen Verbleib aber unbekannt ist.

In den Tiefen des Internet-Archivs fand ich per Zufall ein kleinformatiges Digitalisat (in leider schlechter Qualität), das wohl eine Bleistiftnotiz an Daniel de Monfreid zeigt: "Daniel, au fait j'ai peint un réplique à l'orig[j?]inal du Nafea faa ipoipo pour Claude."

Gauguin unterhielt regen Briefverkehr mit Daniel de Monfreid, hier ist ein vierseitiger Brief online zu sehen:

Mit "Claude" ist vermutlich Gauguins Bewunderer Claude Debussy gemeint. Ich fand auch ein altes Foto von dem mutmaßlichen Gemälde, wohl Anfang der 1930er Jahre aufgenommen, das aus dem Nachlass von Rosalie Texier stammen soll, ihre Ehe mit Debussy hielt bis 1903.

Das interessante dabei: es zeigt nicht das Orginalgemälde, das erkennt man im Vergleich an den Details. Zum Verbleib habe ich nichts herausfinden können. Hätte ich das vorher gewusst, wäre meine Fälschung natürlich nach diesem Vorbild ausgeführt.

Nun, es stimmt, nichts davon ist wahr. Das alte Foto ist ein Schnappschuss, mit einem sowjetischen Objektiv von 1936 und trüber Linse an einer modernen Sony-Kamera aufgenommen, Biedermeierschrank (ca. 1810) und Petroleumlampe im Wohnzimmer sind echt, die Stehlampe ist von IKEA, kann in der Wahrnehmung aber als 30er Jahre-Lampe durchgehen. Der Rahmen gehört zu einer Turner-Kopie, die dort an der Wand hängt, die Inventarnummer stammt aus dem Internet, der digital schnell eingefügte Gauguin ist meine Fälschung, Stand zweite Malschicht, der Rest war Photoshop und die Filter-Sammlung Analog Effex Pro. Die Notiz für "Claude" habe ich selbst geschrieben und auf einer Mappe mit einer 30 Jahre alten Color Chart aufgenommen, der Zettel mit Inventarnummer ist auch ein Bildmontage. Man könnte noch das Foto eines vergriffenen Gesamtwerks beifügen, in das die Fake-Replik montiert sein könnte.

Dieser letzte Teil war mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen hoffentlich auch.